みづはな【水端】とは

水端とは、物事の最初。出はじめ。はじまり、のこと

日本清酒発祥の地 奈良 で享保4年(1719年)より酒造りを営む油長酒造。 私たちが次の100年を見つめ、これから担うべき酒造りは何なのか。常に自問自答を繰り返します。 油長酒造は「水端(みづはな)」 によって現代の日本酒醸造技術の源流を辿ることといたしました。

「古の奈良に伝わる忘れ去られた技法を、当時の文献を頼りに、現代の醸造家が再現する」

このブランドメッセージをとおして、「水端」ではお客様が日本酒の歴史の奥深さに触れると共に、 五臓六腑にしみ渡るような、奥行きのある味わいを楽しめる日本酒を目指します。 私たちは古典技法に触れ、それを再現することで日本酒のさらなる技法や魅力を発掘し、 これを後世に伝える役割を担いたい。 そして未だ見ぬこれからの日本酒の進化のかたちを模索します。

一三代 蔵主 山本長兵衛

「水端」は、専用酒蔵 享保蔵で醸します。

油長酒造の初代、山本長兵衛秀元が精油業から新たに醸造業の事業を創業した際に享保年間(1700年代初頭)に建造した酒蔵。

この蔵は100年近くお酒造りに使用されていませんでしたが、2021年、2階部分をリノベーションし、甕仕込み専用の独立した酒蔵へ生まれ変わりました。

これにより、水端の酒造りすべての工程を享保蔵のみで完結します。風の森の醸造とは完全に切り離した独立した酒蔵で水端を醸します。

2.大甕(かめ)仕込み

「水端」では、古典の中にある酒造りの記載から、当時の技法を読み解いてゆきます。

720年頃(奈良時代)平城京出土の木簡

国立の醸造所、造酒司付近や、 長屋王屋敷跡から出土した木簡 いくつもの酒造りに関する記述が見られる。701年〜927年(平安時代)延喜式

701年に定められた大宝律令の 施工細則として編纂された。 927年に完成したと言われている。 国立の醸造所、造酒司の酒造りに ついても記載されている。1355年(室町時代初期)御酒之日記

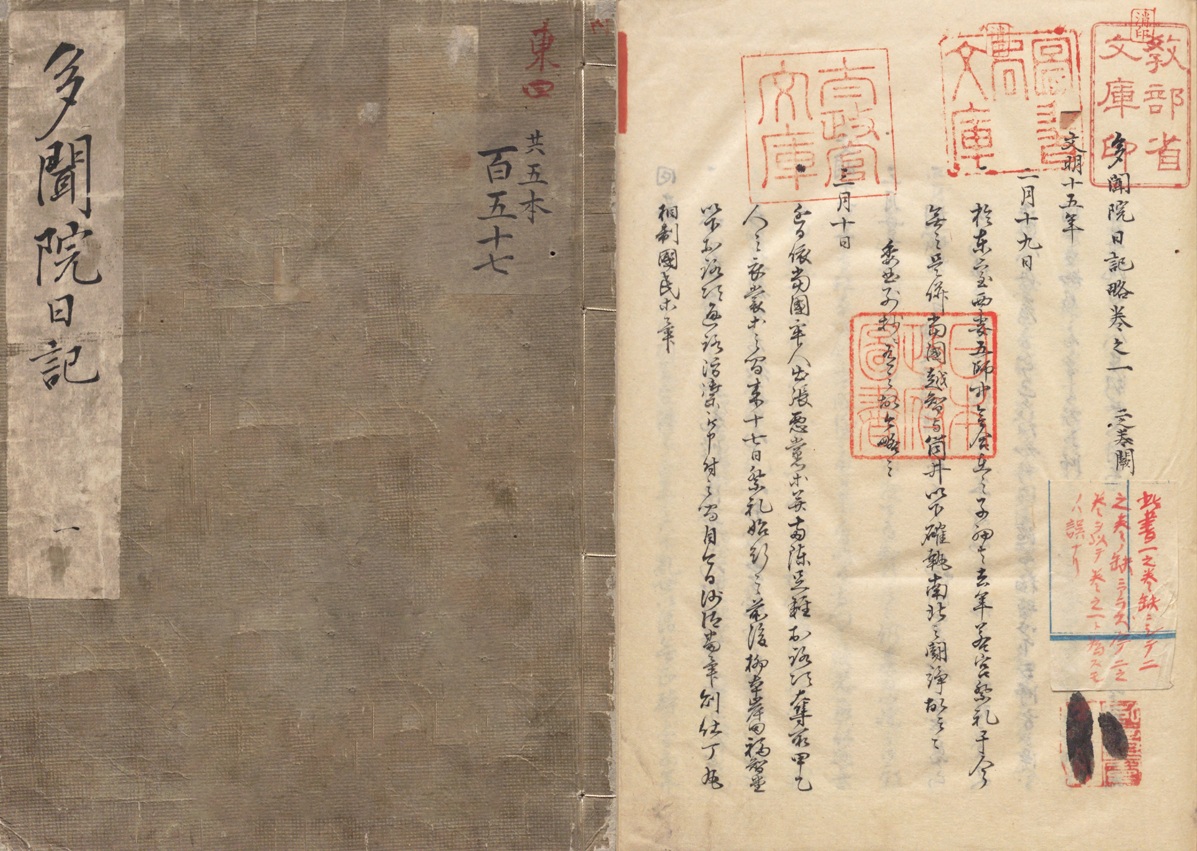

1355年もしくは1489年に編纂されたと言われている醸造書。 菩提泉、天野酒、御酒、などの技法が記載されている。1478年(室町時代中期以降)多聞院日記

奈良興福寺の多聞院の僧、英俊らの 1478年から1618年に渡る日記で寺院醸造の 技法が正確な日付と共に記述されている。2021年〜そして、現在の酒造りへ

時の流れを重ねる 熟成

室町時代15~16世紀、奈良の寺院では、大甕を用いてお酒を醸し、大甕でお酒を貯蔵して いたと考えられます。奈良に伝わる古の文献を参考に醸造を行う水端では、当時の酒造り から現代にいたるまでの日本酒の歴史に触れ、時の流れを感じ、五臓六腑に染み渡るよう な滋味深い味わいをお楽しみいただけます。さらに、この複雑味あふれる水端は、年月を 経ることで幾重にも深化していく可能性を秘めています。

大甕で仕込まれた水端を、さらに呼吸をするといわれている大甕で熟成させることで、深 化した水端を創造していきます。