水端 1355

2022年3月5日

水端711

2023年1月7日水端 1568

多聞院日記に記された、興福寺多聞院の技法を参考にした冬季醸造

3段仕込み

水端 1568

多聞院日記に記された、興福寺多聞院の技法を参考にした冬季醸造

3段仕込み

時は室町時代1568年。奈良の興福寺では 寺院醸造の最盛期。

「多聞院日記」とい う名の寺院の日常を綴った日記が英俊と いう僧侶によって書かれました。酒の醪 が搾られて清酒となり、火入れされてい ることや、奈良酒が本能寺の変の直前の 織田信⻑公へ献上されたという逸話も 残っています。

水端1568では「多聞院日 記」の 1568年の記述を参考に醸造。大甕 で仕込みながらも現代の酒造りに通じる 3段仕込みを行い、冬の寒い時期に微生 物を巧みにコントロールし、奈良酒の名 声を高める高品質な酒造りを行なってい たことが伺えます。

[2024年醸造]

今年の仕込みは昨年よりも低い外気温が続く時期での醸造になりました。

酵母によって作り出される香気成分は、醪の品温が低いほどお酒にしっかり表現されます。【水端1568 2024年醸造】では、今年の気候を活かし果実のような豊かな香りが例年よりも感じられるお酒になるよう醸造しました。

酵母が香気成分を作り出す低い温度帯での発酵日数を多くするために、仕込み温度を下げることで、昨年と比べて最高温度を2℃低く抑えることができました。その結果、低い温度帯まで昨年より早く下げることができ、低い温度帯での発酵日数を2日伸ばせたことで、メロンや洋ナシのような香りをしっかりお酒に表現することができました。また、仕込み温度を下げたことで、お米の糖化が抑えられ、発酵が優勢の醪経過となりました。その結果、後口がすっきりとした甘さのお酒になりました。

【水端1568 2024年醸造】は水端ならではの複雑な味わいと豊かなボリューム感に、軽やかな香りとすっきりとした甘さが調和することで、単体でも食事中のお酒としても、お楽しみいただけるお酒となりました。

[2023年醸造]

昨年までの「水端1568」の経過から、今までの仕込み配合では発酵が強くなる傾向でした。

今年は暖冬だったため、糖化を優勢にするため、仕込み初期に投入する水の割合を10%ほど少なくし、仕込み温度を2℃ほど高く変更しました。

また、その後の水を入れるタイミングを遅くすることで、酵母に少し負担がかかる状況で発酵を進めました。例年に比べ外気温は高かったものの、醪の品温は例年と比べ平均3℃

ほど低い経過を辿ることができ、発酵日数も5日ほど長くとることができました。その結果、酵母が作り出す吟醸香やお米由来の甘味を昨年よりも多くお酒に表現すること

ができました。

出来上がったお酒は、酵母が作り出す穏やかな吟醸香が感じられ、麹由来の甘味とお米由来の苦みや渋みが調和した味わいになりました。

室町時代に確立された、寒い冬の時期にも自然界の微生物を巧みに酒造りに活かす技法で醸された日本酒をお楽しみいただけます。

[2022年醸造]

水端1568 2022年醸造は、「水端1355 2022年醸造」同様に2021年醸造に比べより磨かないお米(精米歩合90%)でチャレンジしました。

冬季醸造になる本ロットは、夏季醸造より一層糖化を促すことに注意しながら仕込みを行いました。洗米では、しっかりお米に付着した糠がなくなるまで洗い、その後夏季醸造よりも吸水時間を長くすることでお米がしっかりと溶けるよう意識しました。また、麹造りでは夏季醸造よりも製麹時間を長くすることでより分解力の強い麹造りを行いました。それにより、モロミの初期段階ではしっかり糖化を促すことができ、お米の個性をお酒に表現することが出来ました。

今年は、「水端1568 2021年醸造」に比べモロミ末期での外気温が高かったことが影響し、よりドライな味わいになりました。

水端は季節を問わず仕込みを行い、外気温に酵母の営みを委ねるお酒造りです。

その年の気候の違いなどが強くお酒の味わいに結び付く水端だからこそ、お楽しみいただける魅力です。麹が作り出すほのかな甘みの他に、硬度の高い葛城山系の深層地下水からくるミネラル感や、お米に含まれる大地のエネルギーに由来する苦みや渋みといった複雑味を感じていただける味わいになっております。

[2021年醸造]

このロットは享保蔵が復活してから初めての冬季醸造です。

発酵容器は三石(約300L)の大甕。現在のタンクに比べるととても小さな発酵容器で、文献の通り、総米100kgを3回に分ける仕込み方法(3段仕込み)を行いました。これにより真冬のもろみが冷え込みやすい状態でもしっかりと酵母が増殖し、立ち上がりから活発に発酵が進みました。夏仕込みのように1度に原料を投入してしまうともろみの冷え込みのリスクがあるのですが、このように3回に分けてその都度温度の高い原料を投入することで、酵母の活動を活性化させながら、それを防ぐことができるのです。

冬の間でも、時期によって外気温の差があり、夏季醸造に比べ造る時期ごとにモロミの品温にバラつきがあり、発酵の経過が少しずつ異なりました。

水端1355の夏季醸造に比べるとモロミからはメロンや青リンゴの様な爽やかな香りが感じられ、糖化と発酵のバランスが取れ、その結果モロミ日数を長くとることが可能になり、お米の味わいをしっかりとお酒に溶け込ませることが出来ました。

甘味や酸味だけでなく、苦みや渋みなどの複雑味が上手く調和し、夏季醸造の水端1355とは異なる味わいを、同じ三石の大甕で醸すことができ、室町時代当時も造る時期によって全く異なる日本酒が出来上がり、現代よりも多様な楽しみ方ができたのではないかと想像し醸しました。

興福寺多聞院日記で冬に造ったお酒を夏酒造りと称しているように、お米由来のしっかりした味わいがありつつ、爽やかな香りが調和したお酒を、夏の暑い時期にも楽しんでいただけたらと思います。

時は室町時代1568年。奈良の興福寺では 寺院醸造の最盛期。

「多聞院日記」とい う名の寺院の日常を綴った日記が英俊と いう僧侶によって書かれました。酒の醪 が搾られて清酒となり、火入れされてい ることや、奈良酒が本能寺の変の直前の 織田信⻑公へ献上されたという逸話も 残っています。

水端1568では「多聞院日 記」の 1568年の記述を参考に醸造。大甕 で仕込みながらも現代の酒造りに通じる 3段仕込みを行い、冬の寒い時期に微生 物を巧みにコントロールし、奈良酒の名 声を高める高品質な酒造りを行なってい たことが伺えます。

[2024年醸造]

今年の仕込みは昨年よりも低い外気温が続く時期での醸造になりました。

酵母によって作り出される香気成分は、醪の品温が低いほどお酒にしっかり表現されます。【水端1568 2024年醸造】では、今年の気候を活かし果実のような豊かな香りが例年よりも感じられるお酒になるよう醸造しました。

酵母が香気成分を作り出す低い温度帯での発酵日数を多くするために、仕込み温度を下げることで、昨年と比べて最高温度を2℃低く抑えることができました。その結果、低い温度帯まで昨年より早く下げることができ、低い温度帯での発酵日数を2日伸ばせたことで、メロンや洋ナシのような香りをしっかりお酒に表現することができました。また、仕込み温度を下げたことで、お米の糖化が抑えられ、発酵が優勢の醪経過となりました。その結果、後口がすっきりとした甘さのお酒になりました。

【水端1568 2024年醸造】は水端ならではの複雑な味わいと豊かなボリューム感に、軽やかな香りとすっきりとした甘さが調和することで、単体でも食事中のお酒としても、お楽しみいただけるお酒となりました。

[2023年醸造]

昨年までの「水端1568」の経過から、今までの仕込み配合では発酵が強くなる傾向でした。

今年は暖冬だったため、糖化を優勢にするため、仕込み初期に投入する水の割合を10%ほど少なくし、仕込み温度を2℃ほど高く変更しました。

また、その後の水を入れるタイミングを遅くすることで、酵母に少し負担がかかる状況で発酵を進めました。例年に比べ外気温は高かったものの、醪の品温は例年と比べ平均3℃

ほど低い経過を辿ることができ、発酵日数も5日ほど長くとることができました。その結果、酵母が作り出す吟醸香やお米由来の甘味を昨年よりも多くお酒に表現すること

ができました。

出来上がったお酒は、酵母が作り出す穏やかな吟醸香が感じられ、麹由来の甘味とお米由来の苦みや渋みが調和した味わいになりました。

室町時代に確立された、寒い冬の時期にも自然界の微生物を巧みに酒造りに活かす技法で醸された日本酒をお楽しみいただけます。

[2022年醸造]

水端1568 2022年醸造は、「水端1355 2022年醸造」同様に2021年醸造に比べより磨かないお米(精米歩合90%)でチャレンジしました。

冬季醸造になる本ロットは、夏季醸造より一層糖化を促すことに注意しながら仕込みを行いました。洗米では、しっかりお米に付着した糠がなくなるまで洗い、その後夏季醸造よりも吸水時間を長くすることでお米がしっかりと溶けるよう意識しました。また、麹造りでは夏季醸造よりも製麹時間を長くすることでより分解力の強い麹造りを行いました。それにより、モロミの初期段階ではしっかり糖化を促すことができ、お米の個性をお酒に表現することが出来ました。

今年は、「水端1568 2021年醸造」に比べモロミ末期での外気温が高かったことが影響し、よりドライな味わいになりました。

水端は季節を問わず仕込みを行い、外気温に酵母の営みを委ねるお酒造りです。

その年の気候の違いなどが強くお酒の味わいに結び付く水端だからこそ、お楽しみいただける魅力です。麹が作り出すほのかな甘みの他に、硬度の高い葛城山系の深層地下水からくるミネラル感や、お米に含まれる大地のエネルギーに由来する苦みや渋みといった複雑味を感じていただける味わいになっております。

[2021年醸造]

このロットは享保蔵が復活してから初めての冬季醸造です。

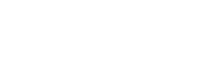

発酵容器は三石(約300L)の大甕。現在のタンクに比べるととても小さな発酵容器で、文献の通り、総米100kgを3回に分ける仕込み方法(3段仕込み)を行いました。これにより真冬のもろみが冷え込みやすい状態でもしっかりと酵母が増殖し、立ち上がりから活発に発酵が進みました。夏仕込みのように1度に原料を投入してしまうともろみの冷え込みのリスクがあるのですが、このように3回に分けてその都度温度の高い原料を投入することで、酵母の活動を活性化させながら、それを防ぐことができるのです。

冬の間でも、時期によって外気温の差があり、夏季醸造に比べ造る時期ごとにモロミの品温にバラつきがあり、発酵の経過が少しずつ異なりました。

水端1355の夏季醸造に比べるとモロミからはメロンや青リンゴの様な爽やかな香りが感じられ、糖化と発酵のバランスが取れ、その結果モロミ日数を長くとることが可能になり、お米の味わいをしっかりとお酒に溶け込ませることが出来ました。

甘味や酸味だけでなく、苦みや渋みなどの複雑味が上手く調和し、夏季醸造の水端1355とは異なる味わいを、同じ三石の大甕で醸すことができ、室町時代当時も造る時期によって全く異なる日本酒が出来上がり、現代よりも多様な楽しみ方ができたのではないかと想像し醸しました。

興福寺多聞院日記で冬に造ったお酒を夏酒造りと称しているように、お米由来のしっかりした味わいがありつつ、爽やかな香りが調和したお酒を、夏の暑い時期にも楽しんでいただけたらと思います。

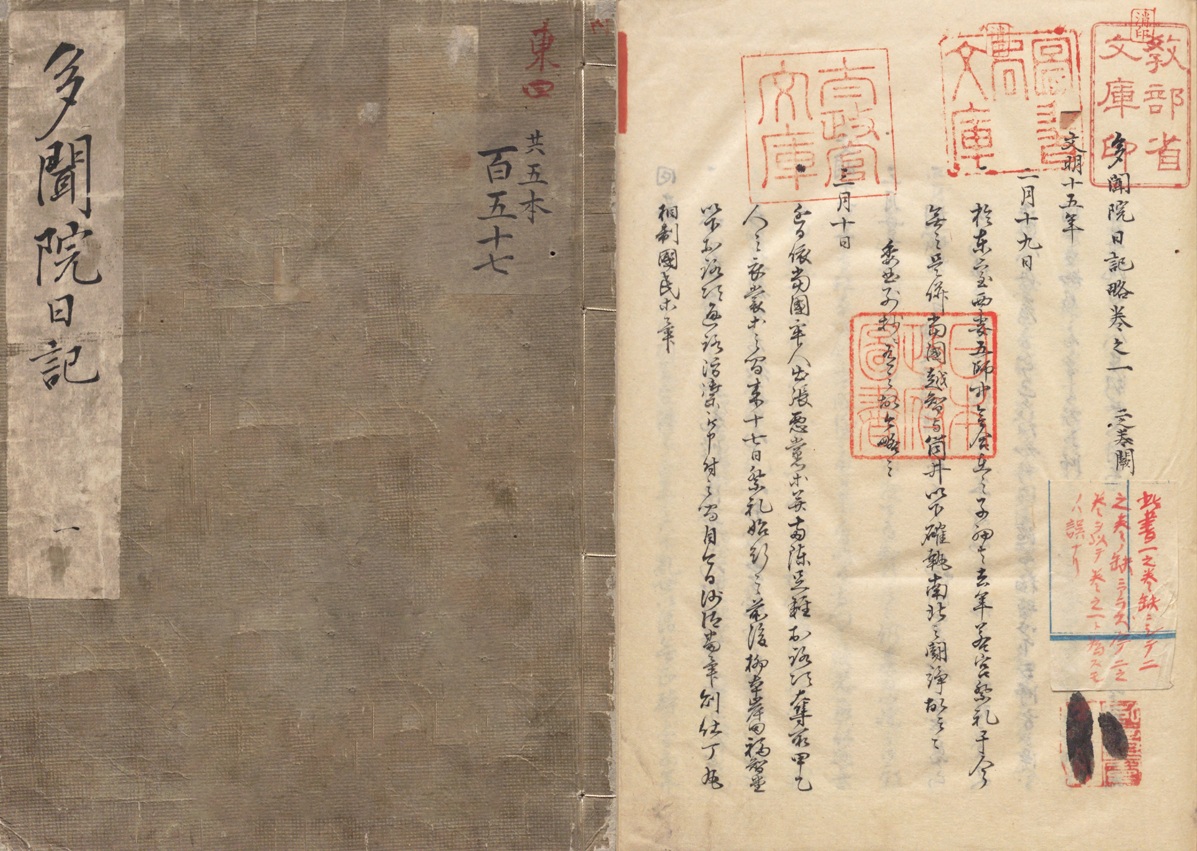

水端1568の参考文献である多聞院日記

さらに深く潜る

3段仕込み

現代の清酒造りの仕込み方式は「段仕込み」と呼ばれます。酒母を造り、それに原料である蒸米、米麹、水を加えて、混ぜて時間をおいてプツプツと発酵が進んできたところにまた蒸米、米麹、水を加えます。そしてまた次の日に蒸米、米麹、水を加えるという、「初添」「仲添」「留添」の3回に分けて投入し、発酵を進める3段仕込み法(3段掛法)を行っています。

このように3回に分けて発酵の様子を確認しながら、原料を酒母の上に足していくことで醪の容量を拡大させていきます。この技術も中世の寺院醸造の中で確立していった現代のお酒の大切な技術的要素の1つです。

現代の3段仕込み法に近い記述の初見は水端1568で参考にしている『多聞院日記』(巻13)の永禄11年(1568年)の酒の記述で、初段(初添)、第二段(仲添)、第三段(留添)の3回に分けて原料を仕込んでいたことがわかります。水端1355で再現している『御酒之日記』に描かれる菩提泉は一回で全ての原料を投入し、それを搾った0段仕込み、同じ『御酒之日記』の中で描かれる御酒は一段仕込み(酒母に対して1回掛ける)法、また天野酒は二段仕込み法であり、これは現在の段仕込みの先駆けと言えます。

甕で実際に水端1568を3段で仕込んでみてわかったことですが、真冬にお酒を仕込む場合、一旦仕込んだ後にもろみが冷えてしまうと、発酵が進みやすい温度に上げることが非常に難しいことがわかりました。そのため、甕で仕込む場合でも、少ない物量から原料を投入して、仮に冷え込んだ場合は、手を入れ温度を高め、発酵を促進するなどし、慎重に発酵の状況を確認した上で、何度か原料を投入していく必要があるとわかりました。このことから、水端1568で参考にしている『多聞院日記』の記述の中で冬場に3段仕込みをしている記述は非常に理にかなったものだと確信いたしました。

この段仕込みの技術が、1500年代後半以降お酒の生産量が拡大をしていく時代に、醸造容器が甕から木桶に移行していく過程でも応用され、段階的に原料を加えていくことで発酵を健全に進め、大きな容器でも安全に醸造することができるというということに繋がっていったと考えられます。

織田信長も愛でた僧坊酒

正暦寺や興福寺で醸された僧坊酒と言われるお酒が造られるようになったのが室町時代。それがどのように、そして誰が飲んでいたのかが気になるところです。

甲斐の武田氏を滅ぼした織田信長が長年の同盟関係に謝意を表し、近江の安土城へ徳川家康を招きました。天正10年(1582)5月15日のことです。その時の接待係が明智光秀で、その対応について後で信長に叱責され苦悩して本能寺の変に繋がっていった……というエピソードは皆さんもご存じかもしれません。その大きな宴では都だけでなく、奈良町中諸方へも用命があり、興福寺大乗院からは様々な献上品と共に、「山樽三荷諸白上々」を献納した(『多聞院日記』巻28・同月12日条)と記述があります。

この「山樽」とは、まさに菩提山正暦寺の菩提山酒、または興福寺大乗院方菩提谷の寺坊で醸造された僧坊酒だと考えられています。興福寺大乗院というのは、今の奈良ホテルがあるところです。この諸白献上についてはのちに「比類無いものとして、上一人から下万人にいたるまでいずれも称美しないものはいなかった」(『多聞院日記』巻28・同18日条)との書状が安土の信長より送られたと記されています。

奈良の大寺院で造られた僧坊酒は、信長や家康も喜んでこぞって楽しんだと言われているのは、この記述が元になっているようです。