水端711

2023年1月7日

水端 1355×菩提山正暦寺

2024年4月26日水端1569

多聞院日記に記された、

興福寺多聞院の技法を参考にした2段仕込み

水端1569

多聞院日記に記された、

興福寺多聞院の技法を参考にした2段仕込み

世界中のSAKE LOVER から愛される存在、EUREKA! 千葉麻里絵氏の日本酒の歴史、奈良酒への興味、当時の酒への募る思い、それを感じた私たちは、今回、「多聞院日記」の1569年の記述を参考に水端1569を共同で醸造しました。

この水端1569を通じて、広く世界中に日本酒の歩んできた歴史を伝え、世界中の日本酒ファンがその現代の清酒にはない魅力的な味わいを楽しまれることを願って造りました。

【EUREKA!オーナー 千葉麻里絵コメント】

さあ、どこへ行こうか。水端1569に乗って室町時代にタイムスリップしてみませんか?

昔の人はどんなお酒を飲んでいたのだろう。そんなことを考えながら。

【2024年醸造】

2024年12月に日本酒や焼酎、泡盛などの「伝統的な酒造り」が無形文化遺産に登録されました。

水端では日本酒という文化や日本酒の歴史を、日本人のみならず世界中の方々へも伝えていきたいと考えております。この水端1569では、日本酒の歴史に興味を持って下さる海外の方々とつながることを目標に醸造しております。

今回の水端1569 2024年醸造では、仕込み作業をEUREKA!オーナーの千葉麻里絵氏と、私たちのタイのパートナーであるSAKE SEEKERの方々と共に、興福寺多聞院日記の1569年の記述を参考に醸造いたしました。

今回の水端1569でも、モロミを搾る直前に蒸米を投入する技法により生み出されたお米由来の甘味や旨味をしっかりと感じていただけます。

また前回とは少し酒質設計を変えるため、前回の「水端1569 2023年醸造」よりも酵母由来の有機酸をより多くお酒に溶け込ませるため、醸造時期をより暑い時期にずらして仕込みを行いました。

飲む温度帯や合わせるお料理を変えることで、様々な表情を見せるお酒が出来上がりましたので、お楽しみいただければ幸いです。

【2023年醸造】

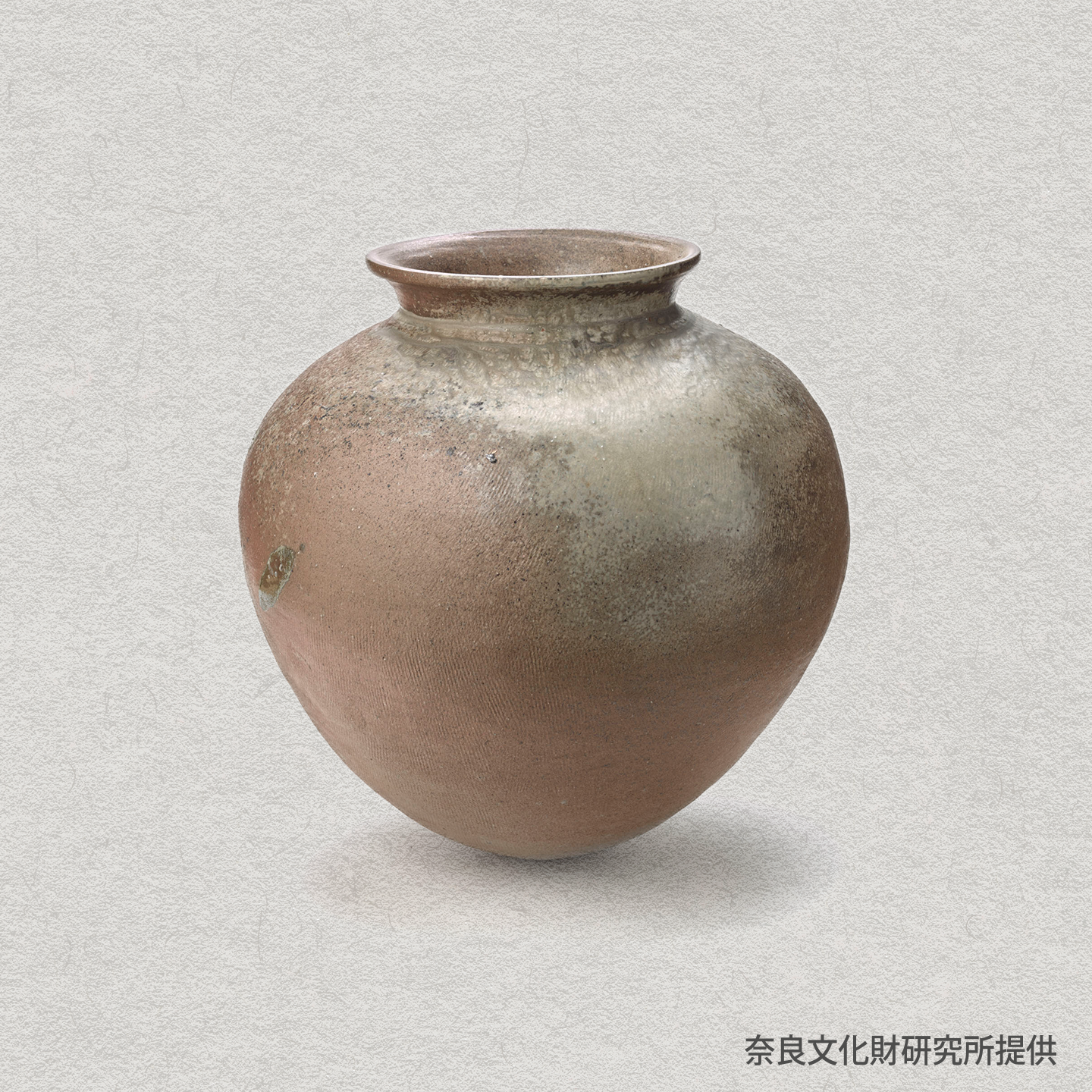

水端1569 2023年醸造は、興福寺の多聞院日記の1569年の記述を参考に醸造しました。水端1568と同じ参考文献にはなりますが、水端1569の特筆すべき点は、お酒を搾る直前に蒸米を投入する工程があることです。

水端1569では1段目の仕込みと2段目の仕込みの日数が文献では17日開いており、水端1568のレシピと比較すると10日以上2段目の仕込みまでの時間を要しています。これは当時の醸造担当者が日々、醪の発酵状態を確認しながら、リスクがあれば2段目を遅らせるといったような適時適切な判断を行い、少しでも良いお酒を造ろうとしたと考えることができます。また、これが結果的に2段目の仕込みから搾りまでの期間を短くすることとなり、現代の四段仕込み法の様に、搾る直前に蒸米を投入しその蒸米が糖化され、お米の甘味や旨味をお酒に付加することになったのではないかと考えられます。

このような独特な製法による水端1569では、創り出された甘味や旨味と、発酵由来の豊かな酸味や複雑味が調和した味わいをお楽しみいただけます。

世界中のSAKE LOVER から愛される存在、EUREKA! 千葉麻里絵氏の日本酒の歴史、奈良酒への興味、当時の酒への募る思い、それを感じた私たちは、今回、「多聞院日記」の1569年の記述を参考に水端1569を共同で醸造しました。

この水端1569を通じて、広く世界中に日本酒の歩んできた歴史を伝え、世界中の日本酒ファンがその現代の清酒にはない魅力的な味わいを楽しまれることを願って造りました。

【EUREKA!オーナー 千葉麻里絵コメント】

さあ、どこへ行こうか。水端1569に乗って室町時代にタイムスリップしてみませんか?

昔の人はどんなお酒を飲んでいたのだろう。そんなことを考えながら。

【2024年醸造】

2024年12月に日本酒や焼酎、泡盛などの「伝統的な酒造り」が無形文化遺産に登録されました。

水端では日本酒という文化や日本酒の歴史を、日本人のみならず世界中の方々へも伝えていきたいと考えております。この水端1569では、日本酒の歴史に興味を持って下さる海外の方々とつながることを目標に醸造しております。

今回の水端1569 2024年醸造では、仕込み作業をEUREKA!オーナーの千葉麻里絵氏と、私たちのタイのパートナーであるSAKE SEEKERの方々と共に、興福寺多聞院日記の1569年の記述を参考に醸造いたしました。

今回の水端1569でも、モロミを搾る直前に蒸米を投入する技法により生み出されたお米由来の甘味や旨味をしっかりと感じていただけます。

また前回とは少し酒質設計を変えるため、前回の「水端1569 2023年醸造」よりも酵母由来の有機酸をより多くお酒に溶け込ませるため、醸造時期をより暑い時期にずらして仕込みを行いました。

飲む温度帯や合わせるお料理を変えることで、様々な表情を見せるお酒が出来上がりましたので、お楽しみいただければ幸いです。

【2023年醸造】

水端1569 2023年醸造は、興福寺の多聞院日記の1569年の記述を参考に醸造しました。水端1568と同じ参考文献にはなりますが、水端1569の特筆すべき点は、お酒を搾る直前に蒸米を投入する工程があることです。

水端1569では1段目の仕込みと2段目の仕込みの日数が文献では17日開いており、水端1568のレシピと比較すると10日以上2段目の仕込みまでの時間を要しています。これは当時の醸造担当者が日々、醪の発酵状態を確認しながら、リスクがあれば2段目を遅らせるといったような適時適切な判断を行い、少しでも良いお酒を造ろうとしたと考えることができます。また、これが結果的に2段目の仕込みから搾りまでの期間を短くすることとなり、現代の四段仕込み法の様に、搾る直前に蒸米を投入しその蒸米が糖化され、お米の甘味や旨味をお酒に付加することになったのではないかと考えられます。

このような独特な製法による水端1569では、創り出された甘味や旨味と、発酵由来の豊かな酸味や複雑味が調和した味わいをお楽しみいただけます。