水端 1568

2022年4月6日水端 1355

御酒之日記に記された、菩提山正暦寺の技法を参考にした夏季醸造

0段仕込み

水端 1355

御酒之日記に記された、菩提山正暦寺の技法を参考にした夏季醸造

0段仕込み

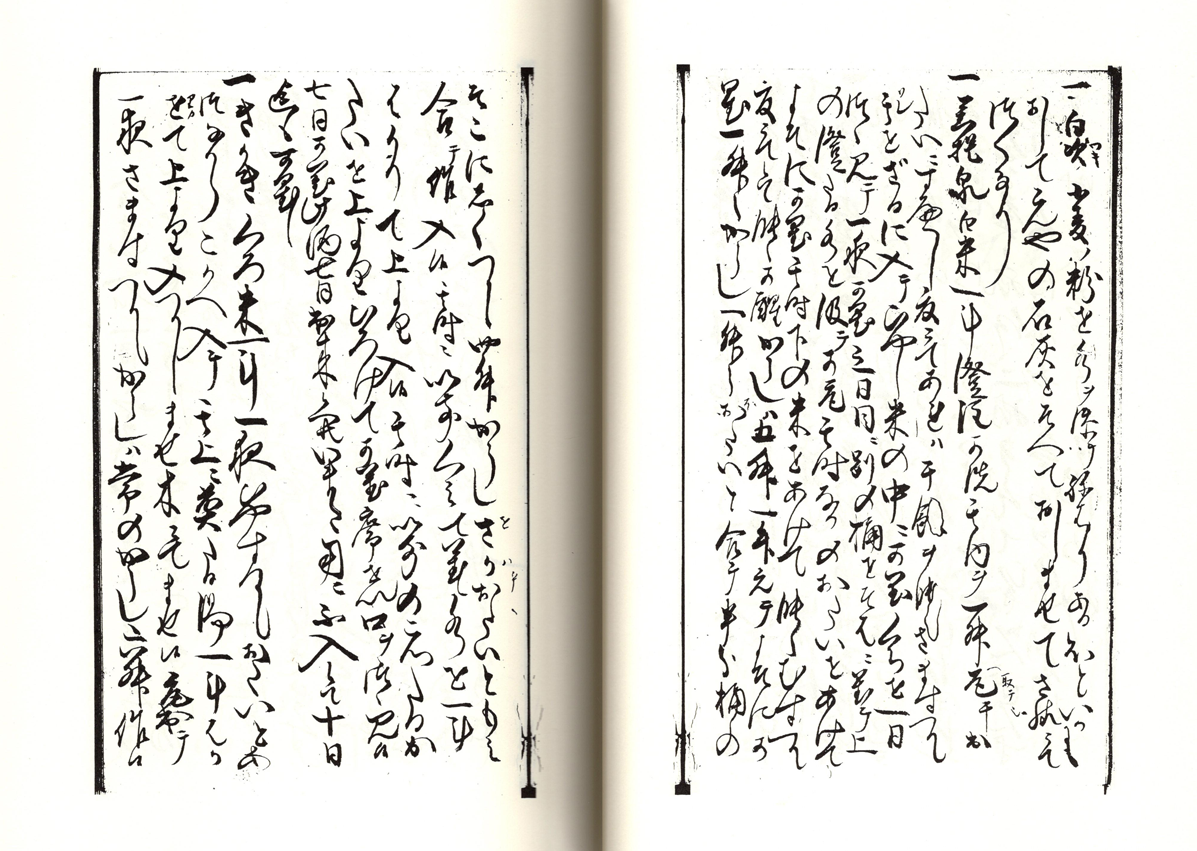

時は室町時代1355年。「御酒之日記」という名の醸造書が書かれました。

この書物には、⽇本清酒発祥の地として知られる、奈良菩提山正暦寺で醸された菩提泉の製法が克明に記載されています。水端1355ではこれを参考に醸造。現代日本では完全に忘れ去られた夏季醸造の技術で醸された稀有な日本酒です。

真夏に発酵温度が30度を超える高い温度条件下で進める醸造法は、江戸時代に日本酒造りが冬季醸造に移⾏すると姿を消してしまった技術です。

[2024年醸造]

2024年の夏は昨年と比較してかなり厳しい暑さとなりました。そのため、【水端1355 2024年醸造】の仕込みの時期を少し遅らせることで例年と近い条件での醸造を行いました。ですが、残暑の影響から醪初期では例年と比較しても高い温度経過を辿り、糖化が優勢に進みました。その結果、お米がよく溶け、甘さをしっかり感じるお酒となりました。

醪後期では、仕込みの時期を遅らせたことによって外気温が少し下がり、品温が上がりすぎず、発酵を穏やかに進めることができました。その結果、前年に比べ発酵日数を伸ばすことができ、酵母により作り出される有機酸や豊かな香りをお酒に表現することができました。

また、【水端1355 2024年醸造】は例年よりも酸をしっかり感じるお酒にしたいと考え、そやし水の量を増加させて醸造しました。そやし水とは、生米を水に浸すことでお米の糠に付着している乳酸菌が乳酸発酵することでできる酸っぱいお水のことで、そやし水を用いて造る酒母を菩提酛といいます。このそやし水の量を増加させることで味のボリュームに加え、酸をしっかり感じるお酒が醸せました。

【水端1355 2024年醸造】では、完熟したパインのような甘さとしっかりとした酸が重なり、重厚感はありながらもみずみずしい味わいを感じられるお酒が出来上がりました。

[2023年醸造]

今年の夏はとても暑く、2022年夏季醸造の時期と比べ、享保蔵の室温が平均で2~3度程高い条件での醸造になりました。そのため、醪の品温も高くなり昨年とは異なる発酵の経過を辿りました。

醪の品温が高いことで、糖化が旺盛になりやすい傾向があることが昨年の夏季醸造から予測できたので、醪の初期に投入する仕込み水の量を昨年より増加させました。

その結果、糖化が抑えられ酵母の負担を減らすことができ、昨年よりアルコール度数を1%上げることができ、味わいの密度が増してしっかりとした飲みごたえのあるお酒ができました。

また、90%精米の秋津穂を用いた麹造りも今年で2年目となり、昨年の経験を活かして麹造りを行いました。

麹の状貌(成長具合)を進める際に、室温と湿度を昨年と変更することで、より力強い麹を造りました。

力強い麹と今年の暑い外気温の影響からお米が溶け、お米の個性がしっかりとお酒に溶け込みました。

その結果【水端1355 2023醸造】では、みずみずしい甘さを感じることができます。

夏季醸造特有の発酵した果実の香りと、切れの良い酸味、また【水端1355 2023年醸造】ならではのみずみずしい甘さとしっかりとした

飲みごたえのあるお酒ができ、昨年以上に良いお酒を醸せたと感じております。

熟成させることで、【水端1355 2023年醸造】の特徴でもあるみずみずしい甘さが時を重ね、深みを増していく。今からの深化を想像してワクワクするようなお酒が出来上がりました。

3年の熟成を重ねたのちには、さらに深化した水端1355 2023年醸造としてお披露目できればと考えております。

[2022年醸造]

水端1355 2022年醸造は、前回2021年に比べより磨かないお米でチャレンジしました。現在の食べるお米より磨かない程度の精米のお米を使用いたしました。

洗米では、前回より更に糠っ気が多く、しっかりと洗米すること、吸水もしっかり吸わせることを意識し、その結果、蒸しあがりも良く捌けの良いお米を蒸すことが出来、初めての麹造りでも品質の良いものが出来ました。

そのおかげもあり、しっかりお米が溶け糖化を促すことが出来ました。

また、2021年醸造に比べ、外気温が高く前回とはまた少し異なった発酵経過を辿ることとなり、今季ならではの工夫が必要でした。具体的には途中で仕込み水を追加する、追い水のタイミングや量の加減を模索したり、仕込みの段階で初めから投入しておく仕込み水(汲水)の量の調整などを行いました。

室町時代当時のお酒造りもその年のお米の特徴や季節柄に応じて、毎年試行錯誤を重ね醸されていたと感じました。

昨年の水端1355 2021年醸造と比べるとより大地のエネルギーを含んだお米由来の有機酸などが多くなり味の要素をプラスすることができ、更に滋味深い味わいをお楽しみ頂けると思います。

2021年醸造

このロットは享保蔵が復活して初めて醸造した水端。

現代では忘れ去られた技法を用いての初めての夏季醸造でした。

私たちが普段行っている冬季醸造とは全く異なる醸造を行うにあたり、当時の文献から「なぜ麹歩合や汲水歩合が現代とは異なるのか。」を紐解いていきました。

実際に当時のレシピ通り醸してみると、そのすべてに意味があることだと知ることが出来ました。

約30%と麹歩合が大きいのは現代と比べてあまり磨いていないお米を使う(溶けにくい)上に、貴重なお米をできるだけしっかり溶かしてお酒にしたいという当時の醸造家の思いからだと思われます。また、全ての蒸米を麹にすることなく30%で必要十分な糖化分解力があると見出していた点も読み取れます。

汲水歩合が現代より大幅に少ないのは、気温が高い時期の仕込みで雑菌汚染を未然に防止したり、発酵のスピードと糖化のバランスを取るためだと読み取れます。夏の暑い時期にも安全に醸造するために当時の醸造家が導き出した技法だったのです。

外気温の影響から発酵温度が高くなり、お米の持つ有機酸や甘味がお酒に溶け込み、とても濃厚で味わい深いお酒を醸すことが出来ました。

現代では忘れ去られた夏季醸造の技法で醸された稀有な日本酒を楽しんでいただけると思います。

時は室町時代1355年。「御酒之日記」という名の醸造書が書かれました。

この書物には、⽇本清酒発祥の地として知られる、奈良菩提山正暦寺で醸された菩提泉の製法が克明に記載されています。水端1355ではこれを参考に醸造。現代日本では完全に忘れ去られた夏季醸造の技術で醸された稀有な日本酒です。

真夏に発酵温度が30度を超える高い温度条件下で進める醸造法は、江戸時代に日本酒造りが冬季醸造に移⾏すると姿を消してしまった技術です。

[2024年醸造]

2024年の夏は昨年と比較してかなり厳しい暑さとなりました。そのため、【水端1355 2024年醸造】の仕込みの時期を少し遅らせることで例年と近い条件での醸造を行いました。ですが、残暑の影響から醪初期では例年と比較しても高い温度経過を辿り、糖化が優勢に進みました。その結果、お米がよく溶け、甘さをしっかり感じるお酒となりました。

醪後期では、仕込みの時期を遅らせたことによって外気温が少し下がり、品温が上がりすぎず、発酵を穏やかに進めることができました。その結果、前年に比べ発酵日数を伸ばすことができ、酵母により作り出される有機酸や豊かな香りをお酒に表現することができました。

また、【水端1355 2024年醸造】は例年よりも酸をしっかり感じるお酒にしたいと考え、そやし水の量を増加させて醸造しました。そやし水とは、生米を水に浸すことでお米の糠に付着している乳酸菌が乳酸発酵することでできる酸っぱいお水のことで、そやし水を用いて造る酒母を菩提酛といいます。このそやし水の量を増加させることで味のボリュームに加え、酸をしっかり感じるお酒が醸せました。

【水端1355 2024年醸造】では、完熟したパインのような甘さとしっかりとした酸が重なり、重厚感はありながらもみずみずしい味わいを感じられるお酒が出来上がりました。

[2023年醸造]

今年の夏はとても暑く、2022年夏季醸造の時期と比べ、享保蔵の室温が平均で2~3度程高い条件での醸造になりました。そのため、醪の品温も高くなり昨年とは異なる発酵の経過を辿りました。

醪の品温が高いことで、糖化が旺盛になりやすい傾向があることが昨年の夏季醸造から予測できたので、醪の初期に投入する仕込み水の量を昨年より増加させました。

その結果、糖化が抑えられ酵母の負担を減らすことができ、昨年よりアルコール度数を1%上げることができ、味わいの密度が増してしっかりとした飲みごたえのあるお酒ができました。

また、90%精米の秋津穂を用いた麹造りも今年で2年目となり、昨年の経験を活かして麹造りを行いました。

麹の状貌(成長具合)を進める際に、室温と湿度を昨年と変更することで、より力強い麹を造りました。

力強い麹と今年の暑い外気温の影響からお米が溶け、お米の個性がしっかりとお酒に溶け込みました。

その結果【水端1355 2023醸造】では、みずみずしい甘さを感じることができます。

夏季醸造特有の発酵した果実の香りと、切れの良い酸味、また【水端1355 2023年醸造】ならではのみずみずしい甘さとしっかりとした

飲みごたえのあるお酒ができ、昨年以上に良いお酒を醸せたと感じております。

熟成させることで、【水端1355 2023年醸造】の特徴でもあるみずみずしい甘さが時を重ね、深みを増していく。今からの深化を想像してワクワクするようなお酒が出来上がりました。

3年の熟成を重ねたのちには、さらに深化した水端1355 2023年醸造としてお披露目できればと考えております。

[2022年醸造]

水端1355 2022年醸造は、前回2021年に比べより磨かないお米でチャレンジしました。現在の食べるお米より磨かない程度の精米のお米を使用いたしました。

洗米では、前回より更に糠っ気が多く、しっかりと洗米すること、吸水もしっかり吸わせることを意識し、その結果、蒸しあがりも良く捌けの良いお米を蒸すことが出来、初めての麹造りでも品質の良いものが出来ました。

そのおかげもあり、しっかりお米が溶け糖化を促すことが出来ました。

また、2021年醸造に比べ、外気温が高く前回とはまた少し異なった発酵経過を辿ることとなり、今季ならではの工夫が必要でした。具体的には途中で仕込み水を追加する、追い水のタイミングや量の加減を模索したり、仕込みの段階で初めから投入しておく仕込み水(汲水)の量の調整などを行いました。

室町時代当時のお酒造りもその年のお米の特徴や季節柄に応じて、毎年試行錯誤を重ね醸されていたと感じました。

昨年の水端1355 2021年醸造と比べるとより大地のエネルギーを含んだお米由来の有機酸などが多くなり味の要素をプラスすることができ、更に滋味深い味わいをお楽しみ頂けると思います。

2021年醸造

このロットは享保蔵が復活して初めて醸造した水端。

現代では忘れ去られた技法を用いての初めての夏季醸造でした。

私たちが普段行っている冬季醸造とは全く異なる醸造を行うにあたり、当時の文献から「なぜ麹歩合や汲水歩合が現代とは異なるのか。」を紐解いていきました。

実際に当時のレシピ通り醸してみると、そのすべてに意味があることだと知ることが出来ました。

約30%と麹歩合が大きいのは現代と比べてあまり磨いていないお米を使う(溶けにくい)上に、貴重なお米をできるだけしっかり溶かしてお酒にしたいという当時の醸造家の思いからだと思われます。また、全ての蒸米を麹にすることなく30%で必要十分な糖化分解力があると見出していた点も読み取れます。

汲水歩合が現代より大幅に少ないのは、気温が高い時期の仕込みで雑菌汚染を未然に防止したり、発酵のスピードと糖化のバランスを取るためだと読み取れます。夏の暑い時期にも安全に醸造するために当時の醸造家が導き出した技法だったのです。

外気温の影響から発酵温度が高くなり、お米の持つ有機酸や甘味がお酒に溶け込み、とても濃厚で味わい深いお酒を醸すことが出来ました。

現代では忘れ去られた夏季醸造の技法で醸された稀有な日本酒を楽しんでいただけると思います。

水端1355の参考文献である御酒之日記

さらに深く潜る

四季醸造から冬季醸造へ

現代のお酒好きにとって、また私たち醸造家にとっても“日本酒は冬造るもの”という概念があります。しかしこれは江戸時代になってからのこと。お酒造りの時期が冬に移行したのは、江戸幕府の米価格調整に端を発し、酒蔵側にとっても冬場の気温が低い時期に造った酒の方が衛生的にも造りやすかったこともあり、1700年頃から、急速に冬季醸造へ移行していったのです。

さらに日本の首都である江戸の人口は1700年代には100万を超え、都市としては世界一の人口になっていたとも言われます。そこで消費されるお酒の主要供給元として伊丹や灘では、一層の生産性を求められる時代になっていました。冬場の方が農閉期ということもあり、労働力を確保しやすかった、という点も冬季醸造の大きなメリットとなりました。

それではこのことが詳しく読み取れる四季醸造から冬季醸造への移行期に書かれた、参考文献『童蒙酒造記』を繙ひもといてみましょう。

江戸時代初期の本ですが、この中に興味深い記述がいくつも登場します。

「10年間の酒の相場」という項によると、延宝7年(1679)の暮れは次のような相場でした。

江戸へ出荷する諸白は十駄につき、金九両一分

※ 十駄は約七石(七十斗)金 一両は現代換算で約7万5000円 一斗約18ℓ

更に延宝8年(1680)の9月と11月に、幕府から出された、今で言う法律のような「酒御法度御触書」が公布されて以後はこうなります。

江戸へ出荷する諸白は十七両まで値上がりした。この値段でも上質の酒は売り切れ、総利益は3割余りあった。

九両一分の酒が十七両になるわけですから、1・9倍に値上がりしたことになります。なぜ、このように急に諸白の価格が値上がりしたのかというと、「酒御法度御触書」というものが、この年に新酒造り(立秋から秋の末〔8~10月頃〕までに造酒)を禁止し、寒造りを前年の半分とする御触れだったからです。幕府がお酒造りの量を規制しているのです。これは米相場のお米の価格を安定化させることが、幕府の政治安定化に直結しているからと言えるでしょう。規制された側(酒蔵)は、この法に則りお酒造りを行うことになりますから、当然冬にお酒造りを集約していきます。

それでは、禁止された新酒造りと言われる5~10月(暑い、暖かい時期)に造る夏季醸造のお酒はどのようなものだったのでしょうか。驚くことに、1680年頃にはまだ夏にもお酒が造られていたのです。その答えもこの『童蒙酒造記』第2巻の酛(酒母)の項に記述があります。この項では当時に存在した3種類の酒母の醸造方法と、それらの酒母を用いて行う酒造時期について明記されています。現代から考えると、とても違和感があるかもしれませんが、江戸時代のこの頃には酒母の種類を変えることで暑い時期でも寒い時期でも安全に醸造を進め、お酒造りを行うプロセスが確立されていたのです。日本酒の製造方法が今より多様な時代だったことがうかがえます。

ここで記される3種類の酒母は、

- 菩提性(しょう)〔酛〕

- 煮酛

- 水酛

です。

それぞれの酒母を造る時期についての記述をピックアップします。

- 菩提酛は立秋の頃、8、9月の残暑が厳しい季節に造っても危なくなくて便利な方法

- 煮酛は中秋の頃から秋の末頃まで行う、9、10月に水酛が早立ちして難しい季節に造りやい方法

- 水酛は立秋の季節から、10、11月の霜が降りて冷気が満ち、人の口に白い息が見える季節に使用するもの※旧暦

夏から秋口までは「菩提酛」、秋から寒くなるまでは「煮酛」、寒くなれば「水酛」という考え方です。これはまさに、当時のお酒造りの技術者が外気温の変化に応じて、たくみに酒母の種類を使い分け、季節を問わず、それぞれの時期に応じてお酒造りを行っていたことの証明です。季節が異なるということは、気温が異なるということです。その時にお酒(原料)に寄り付く微生物も異なります。それぞれの時期に存在している微生物をたくみに操り、時には殺し(煮酛)、その働きを利用していたという点は驚愕です。微生物の存在すら確認されていない当時、試行錯誤の中で確立した、神がかった技術といえるでしょう。

このように、四季折々でお酒造りが行われたのは、江戸時代初期の頃までと言えます。先述の通り、幕府の命により寒造りに醸造時期が移行していくからです。そのため、残念ながら夏秋の醸造に適した菩提酛や煮酛は寒造り全盛の時代に表舞台から姿を消すことになっていきます。そして主力になるのが冬季醸造に適した文献の中で描かれた水酛です。これはこの文献の製造工程を読むと明らかに現代の生酛造りの原形とも言える技術です。現在、水酛という言葉は菩提酛と近い酒母の醸造技術として紹介されることが多いですが、『童蒙酒造記』の記述においては、菩提酛とは全く種類の異なる「水酛」として描かれています。

今回の水端1355では1355年に編纂された『御酒之日記』の菩提泉の造り方を参考に醸造いたしましたが、これと全く同じメカニズムの技法が、300年後の『童蒙酒造記』の中でも菩提酛という確立した技術として語り継がれている事がわかります。これらの忘れ去られた技術によって現代人が今まで味わった事のない、暑い夏の高温発酵によって酒を造るという現在の常識からはかけ離れたお酒を水端1355では現代に再現いたしました。

0段仕込み

現代のお酒造りの仕込み方式は「段仕込み」と呼ばれます。はじめに小さな酒母(発酵の元になる少ない量の醪)を造り、その上に蒸米、米麹、水を加えて、混ぜて時間をおいてプツプツと発酵が進んできたところにまた蒸米、米麹、水を加えます。そしてまた次の日に蒸米、米麹、水を加えるというように、「酒母」の上に「初添」「仲添」「留添」の3回に分けて投入し、発酵を進める三段仕込み法を行っています。

このように3回に分けて発酵の様子を確認しながら、原料を酒母の上に足していくことで醪の容量を拡大させていきます。この技術も寺院醸造の中で進化した清酒造りの大切な技術的要素の1つです。

水端1355で参考にした『御酒之日記』に描かれた菩提泉の製法では、木桶と比較すると小さな3石程度の大甕で酒造りを行っていた時代のため、気候条件が良ければ(暖かい夏であれば)何度にも分けて仕込む必要がなく、1回で原料をすべて加えることができる規模だったのです。

複数に分けて原料を投入せず、酒母そのものを搾る酒造りのため今回の水端1355ではこれを0段仕込みと表現しました。